科普文章

【介入技术】呼吸与危重症医学科:常规器械难以抵达的气道内肿物诊治体会1例

病例简介:

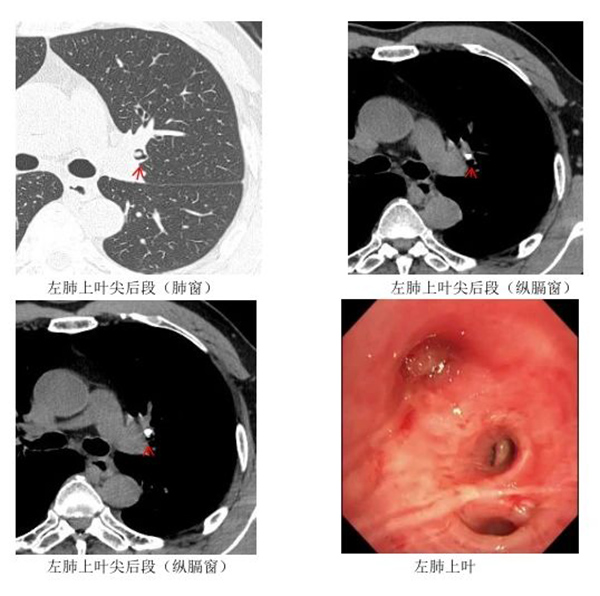

患者中年男性,1月前因反复咳嗽、咳痰就诊于外院,胸部CT提示左肺上叶团片影,边界不清,气管镜检查提示左肺上叶前段开口新生物完全阻塞开口,表面光滑,灌洗液NGS提示流感嗜血杆菌,抗感染治疗后复查胸部CT,左上肺病变较前减少。1周后复查气管镜,左肺上叶前段病变无变化,考虑异物并肉芽增生,行异物取出术,应用异物钳、网兜及球囊扩张均未成功。为进一步明确诊治转入我院治疗。入院后完善胸部CT可见左肺上叶尖后段阻塞,纵膈窗可见钙化影,形态不规则,部分凸入管腔。患者支气管堵塞、钙化伴有阻塞性肺炎,病因上考虑恶性肿瘤、异物、良性肿瘤、真菌感染等多种病因。积极获取病理明确病因同时解除气道梗阻至关重要。

解决方案:

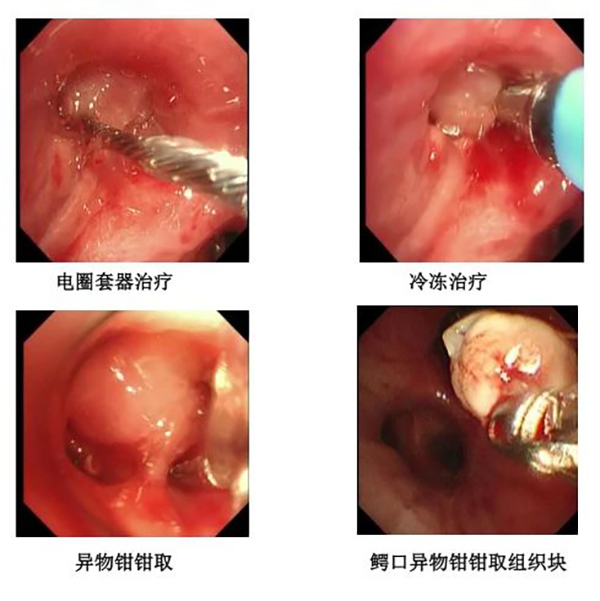

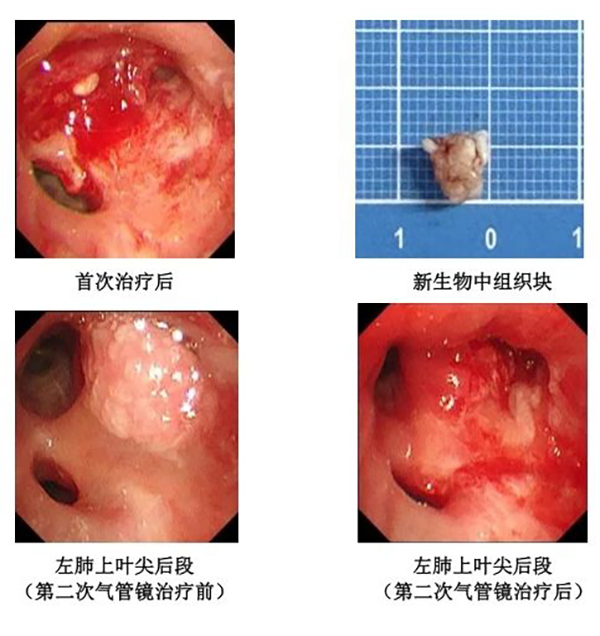

患者全麻肌松后软镜引导经口插入12号硬镜,可见左肺上叶尖后段开口新生物,淡粉色,表面光滑,完全阻塞管腔。术中尝试应用电圈套器套扎新生物,但左肺上叶尖后段位置陡峭,且该患者尖后段由于尖后段受病变牵拉,与前段相距较远,支气管镜需调整更大角度才能到达,进一步增加了操作难度,加之该段支气管管径较细,圈套器展开困难,多次尝试不能切除新生物。之后尝试应用冷冻探头冻取组织,同样由于角度大和管腔细的原因,冷冻探头不可避免的与管壁接触,冻取风险高。普通异物钳开口大,咬合力强,异物取出效率较高,但该患者支气管管径细,勉强张开后可钳夹新生物根部,结合胸部CT可知病变由管腔内外两部分构成,单纯大面积物理拖曳无法取出病变。更换热活检钳钳取组织,活检钳可完全张开,但开口宽度仅为6.7mm,由于病变质地坚韧,表面光滑,且位置随呼吸、接触移动,无法有效钳夹。上述治疗手段均需在3.0mm孔道支气管下操作,效果不佳,遂更换BF-P290支气管镜,孔道2.0mm,应用普通鳄口异物钳治疗,钳取较多新生物组织,术中取出两块白色质韧组织块,大小分别为7×8mm、3×5mm。术后病理显示,(左肺上叶灰白组织)病理:软骨组织,伴钙化,略呈分叶状;软骨组织周围可见少量脂肪组织。形态倾向错构瘤。(左肺上叶新生物组织)病理:衬覆假复层纤毛柱状上皮细胞的粘膜组织显急慢性炎,呈乳头样增生;可见少量软骨组织。1周后复查支气管镜,左肺上叶尖后段管腔较前明显开通,亚段支气管开口显露,病变来源于尖后段前支,由于病变位于亚段,支气管管径进一步缩小,BF-P290及普通活检钳存在难度,遂更换为BF-MP290(孔道1.7mm)及1.5mm直径细活检钳治疗,亚段开口开通,术中无明显出血,术后患者恢复良好。

难点:

1.病变位于左肺上叶尖后段分支,角度大,为硬镜处理死角,且该患者支气管变异,进一步增加难度。

2.高频电刀、电圈套器、冷冻、激光均、热活检钳需药要3.0孔道支气管镜,不易到达病变,且亚段支气管直径较细,操作容易误伤支气管壁导致严重后果。

3.该病变基底部位于支气管亚段前壁,且为宽基底,电圈套器效果不佳。

4.病变距离肺动脉分支近,出血风险较大。

经验体会:

1.对于角度较大,管腔较小的支气管质韧病变,限制许多先进技术应用,可采用细支气管镜(如BF-P290,BF-MP290),鳄口活检钳及细活检钳钳取标本,可取得满意效果,但耗时较长。

2.介入术前应完善胸部增强CT检查,明确与周围血管及组织毗邻关系,增强前后CT值变化,评估出血风险。

3.错构瘤有复发可能,需定期复查胸部CT。

总结:

肺错构瘤是肺良性肿瘤中发病率最高的肿瘤之一,包括肺内型错构瘤和支气管内型错构瘤,支气管内型约占肺错构瘤的1.4%-10.3%。均起源于管腔粘膜下的未分化间叶组织,除了有增生的粘膜腺体外,还能见到由原始间叶组织化生形成的骨、软骨、脂肪、平滑肌等。依据其主要成分,分为软骨瘤型、脂肪瘤型、腺纤维瘤型和纤维平滑肌瘤型等。早期可无症状,随着病程进展可出现咳嗽、咳痰、发热、胸闷、气短、喘息等,同时合并影像学异常,包括肺不张和阻塞性肺炎。支气管镜是诊断支气管内型错构瘤的有效手段,镜下多为息肉样肿物,多为淡红色,表面有光泽,该型错构瘤质地坚韧,常规活检钳难度大,确诊率不高。激光、高频电刀、高频圈套器、冷冻疗法等综合治疗手段切除新生肿物大大提升手术效率和诊断率。但对于上叶尖段病变,细镜联合常规活检钳仍有较大优势。

本文仅限于公益科普及学术交流,如有不适请及时就医。部分图片及资料来源于网络,侵删。

京公网安备11010502033717号

京公网安备11010502033717号